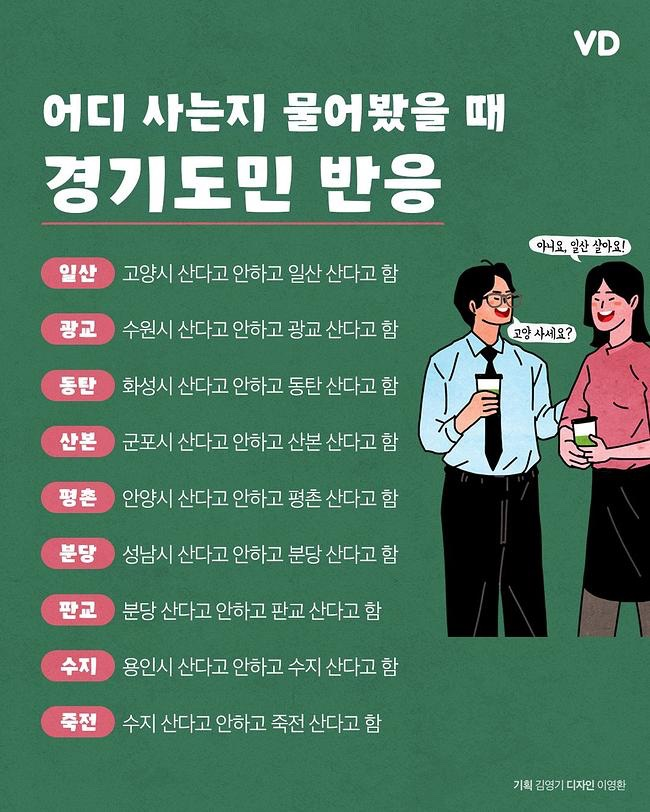

경기도민의 도시 권역 감각

“용인시 산다고 안하고 수지 산다고 함”

예전에는 부동산과 얽혀있는 배타적인 자부심에서 비롯되는 말이라고 생각해서 정말 싫었다. 그래서 일부러 꿋꿋이 용인산다고 말해왔다. 요즘에는 경기도민들이 의식적으로 구분해서 말하는게 아니라, 실제로 생활권이 달라서 정말 그렇게 느끼기 때문이라고 생각한다.

수도권에서 생활권은 직선 거리가 아니라 지하철 노선을 기준으로 형성된다. 그런 측면에서 수지는 인접한 처인, 기흥과 사실상 단절되어있다. 수지의 대중교통은 대부분 서울로 향하지, 용인시 내를 적극적으로 연결하지는 않는다. 죽전은 경부고속도로로 수지의 중심과 분절되어 있다. 수지에 살면 정말 수지에만 살고, 죽전에 살면 정말 죽전에만 산다. 수지 사람은 신분당선으로, 죽전 사람은 분당선으로 생활권을 체감한다. 신분당선은 광교역이 종점이다. 광교에 살면 원천동 아래로는 완전히 다른 생활권으로 느낀다. 광교 중심과 수원 도심은 산이라고 부를만한 녹지로 분절되어 있다. 판교와 성남 도심은 탄천으로 분절되어 있고, 동탄과 화성 도심은 산과 경부선, 산업단지로 분절되어 있다. 2기 신도시는 물리적 분절도 있지만, 그 권역을 벗어나는 순간 '풍경’이 달라진다.

외부에서 보면 이런 구분이 조금 웃겨보인다. 그런데 경기도의 행정구역은 그 신도시의 면적과 그곳에 사는 사람들의 생활권에 비하면 너무 크고, 경기도에 만들어진 신도시는 애초에 구도심과 분절된 형태로 계획되었다. 그런데 경기도민도 도시 권역 내의 분절을 크게 문제 삼지 않는다. 어차피 대부분의 경기도민들에게는 '서울로 얼마나 쉽게 오갈 수 있는지’가 가장 중요하니까.

다시 '말’로 돌아와서, 내가 어디 산다고 말할 때 중요한건 때 타지 사람들이 잘 이해하느냐인데, 많은 사람들이 신도시 이름과 거리를 대략적으로나마 알고 있다. 나는 용인산다고 말하면 하나같이 에버랜드를 비롯한 유원지 풍경을 떠올려서 반드시 추가 설명이 필요했다. 나도 강남에서 만난 사람이 화성시에 산다고 말하면 병점역 주변 풍경을 먼저 떠올리고 "우와, 얼마나 걸리셨어요?"라고 물어볼 것 같다.